インタビューvol.24 大樋年雄さん(日本藝術院会員/十一代大樋長左衛門)

インタビュー

2025.04.10

世界と金沢、他者と自己ー‥。視点の往還の中で「もの」が生まれる。

作家同士で学び・研鑽を重ね、金沢の工芸を発展させていく目的で設立された「金沢市工芸協会」。大正14年に「金沢市意匠図案研究会」として発足して以来活動を続け、今年で100周年を迎えます。100年以上続く工芸組織は、全国的に見ても希少です。

今回のジャーナルは、金沢市工芸協会の理事長を務める、大樋年雄さんへのインタビューです。大樋さんは今春、日本藝術院会員にも選ばれたことでも話題を呼びました。美術家として、そして十一代大樋長左衛門として世界的な活躍をされる一方で、金沢の工芸を牽引し、世界に向けて発信していくことにも長年尽力されています。今回は街に対する想いや、若手を育て続けるモチベーションなど、金沢工芸界のトップリーダーとしての立場からお話をうかがってきました。

作家としてのスタート地点になった「金沢市工芸展」

ーー大樋さんは、現在「金沢市工芸協会」の理事長を務めておられますが、協会との最初の接点はどこになるのでしょうか?

大樋:実は、金沢市工芸協会が主催する「金沢市工芸展(※)」に出品して入賞したことが、作家としての僕の“はじまり”だったと言っても過言ではないんですよ。

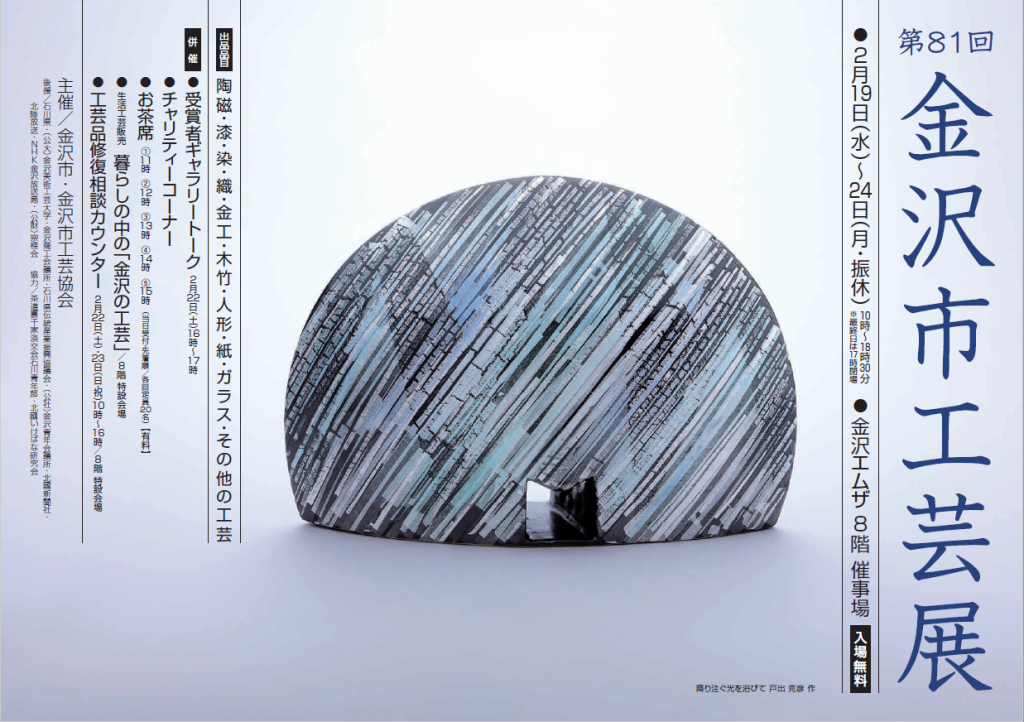

(※)金沢市工芸展…金沢市工芸協会の前身である「金沢市意匠図案研究会」が1933年の第1回作品展から「金沢市工芸展覧会」、「金沢市創作工芸展」へと名称を変え、第40回(1984年)から「金沢市工芸展」として、長きにわたり歴史ある作品展を開催している。

大樋:僕は若い頃、日本の“伝統”というものが、まるで金縛りにあっているかのように雁字がらめになっていると感じていて、それが嫌でアメリカに出たんです。アメリカでの大学院留学中に、当時裏千家家元であった千玄室大宗匠氏がニューヨークにあるメトロポリタン美術館で、お茶のデモンストレーションを催されました。家元が従えてきたのは、十徳を着た白人茶人。まるで“演劇”のようなその光景が物凄くカッコ良くて、「これが、日本の“伝統”なのだろうか」と衝撃を受けたんです。

それまでは自分が「大樋焼の後継者」であることに散々悩んできていたのですが、そこで一切の迷いが消えました。「この目線だったら、金沢に帰れる。こういう“継承”の形なら、僕にもできる」そう思えたんです。

大樋:そしてすぐ日本に一時帰国して、作品を制作して出品したのが「第42回 金沢市工芸展」だったんです。今年が第81回だったので、もう40年近く前のことになりますね。そこで賞をいただいたことが、作家としての僕の“スタート地点”になっています。

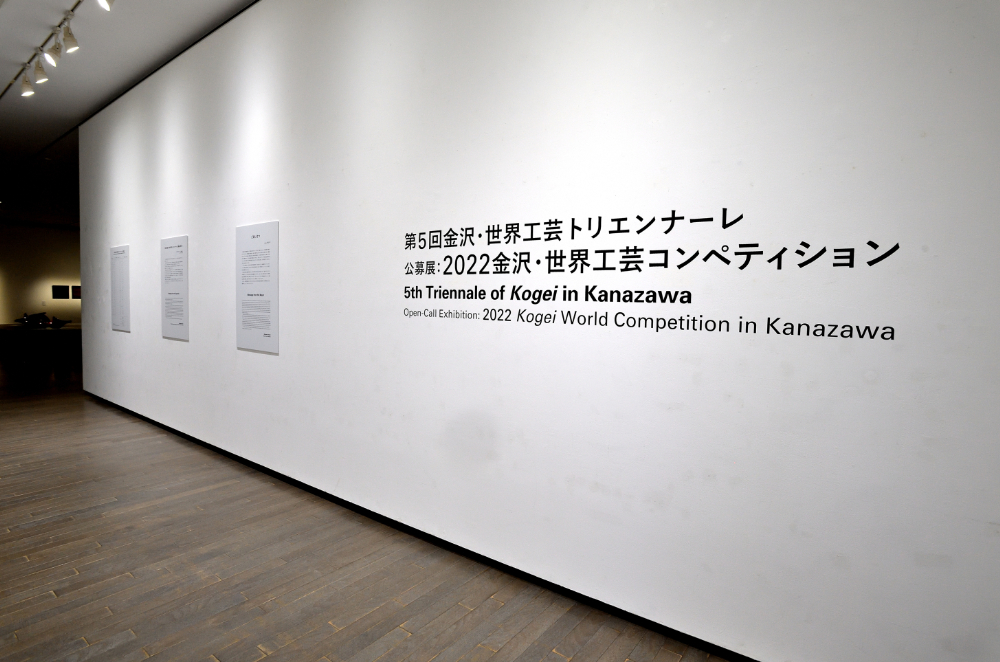

30代になると、工芸界の発展について、金沢市からも色々と相談を受けるようになりました。一番最初に取り掛かったのが、「金沢工芸大賞コンペティション」。アメリカ東地区の作家の招待展と、国内コンペを金沢で同時開催するというもので、僕がロチェスター工科大学で教えていたというネットワークから実現したものです。そういった海外と連携した試みを重ねる中で発展し、今日の「金沢・世界工芸トリエンナーレ」へとつながっていきます。

「工芸を、国際化する」というミッション

ーー世界工芸コンペティションの発起人であるということに象徴されるように、大樋さんの動き方には常に“国際的な目線”があるように感じます。

大樋:まさにそれが僕に任された“役割”だったからです。90年代初頭に、当時金沢市長であった山出保さんが僕を呼び出されて「工芸を国際化するぞ。それがお前の役目だ」とおっしゃった。「金沢の工芸を国際化する」なんて当時は誰も言ってなかったことですし、人間国宝制度を中心とした伝統工芸の世界ではナンセンスだと思われていました。

けれど、そのことが金沢にとって不可欠だと山出さんは見抜いておられたわけです。当時父(故 大樋陶冶斎氏)が会長をしていた金沢市工芸協会と金沢市で話し合い、1995年に「世界工芸都市宣言」が満場一致で市議会で議決されました。これは金沢市が伝統工芸の継承と発信していく意志を表明したものです。ここで大きな花火を上げたことが、今に続く流れのベースになっていきます。

大樋:そして金沢大学の佐々木雅幸さんや、金沢経済同友会の福光松太郎さんと僕が山出元市長に呼び出されて「ユネスコ創造都市に、金沢市は加盟したいと考えている」と相談を受けたんです。当時認定を受けている都市は世界でも一つか二つしかない中で、どう攻めるか。金沢にはやはり「工芸」が一番向いているのではないかと戦略を練りました。

そして忘れもしない2009年6月8日、ユネスコ創造都市の認定を受けました。6月8日は僕の誕生日でもあったので、なんだか運命的なものを感じましたね。ここから「工芸」単独ではなく、市役所や経済同友会、商工会議所なども巻き込んで、「まちづくり」の一環としての「工芸」が大きく動き出しました。

金沢で“世界のレベル”を目の当たりにするトリエンナーレ

ーー金沢市工芸協会も共催し、大樋さん自身も立ち上げ当初から関わっておられる「金沢・世界工芸トリエンナーレ」が今年も開催されます。今や工芸における世界的な公募展の一つになっています。

大樋:金沢・世界工芸トリエンナーレは、金沢21世紀美術館元館長である秋元雄史さんに関わっていただいたことも大きな転機となりました。秋元さんが館長に就任した際、山出元市長から「“工芸”を取り入れられる現代美術館にしてほしい」というミッションを託されていました。

そこで世界工芸トリエンナーレにも秋元さんに深く関わっていただき、“現代アートの第一人者”としての命題の設定、そしてその新たな目線から作品を選んでいただくということに挑戦しました。

大樋:次に金沢21世紀美術館館長に就任された島敦彦さんとは、金沢市にある美術館が連携して、それぞれが持っている“お宝”を一同に出品していただくというこれまでにない実験的な展覧会にも挑みました。

そして、前回に引き続き今年も「ロエベ財団クラフトプライズ」の受賞作品を展示する予定です。工芸ではロエベのコンペティションが世界で一番レベルが高いと僕は思っています。

ーー世界的な工芸のトリエンナーレを「金沢」で開催する意義を、どのようにお感じですか。

大樋:やはり金沢にいる人たちが「世界を見ることができる」ということだと思います。そこで憧れを持ったなら「越えたい」という気持ちも湧いてくる。そして、金沢・世界工芸トリエンナーレの公募展で入選できたら、それは地元のレベルではなく、“世界スタンダード”の中で選ばれていることになるでしょう。つまり金沢・世界工芸トリエンナーレは、一番身近で、工芸における“世界のレベル”を体感できる絶好の機会なんです。

こういった機会を捉えて、若い人たちにはどんどん世界で活躍していってもらいたいですね。今までの国内事情とは違い、世界で評価された方が日本でも評価されるという時代になってきているのではないでしょうか。

自分が受けてきた恩を、次の世代へ返していく

ーー金沢の工芸発展や、次世代の育成に還元しようと思われる理由はどこにあるのでしょうか。

大樋:それはやはり、「僕がそうしてきてもらったから」です。経済界や数奇者と呼ばれる「まちの人たち」が僕にどんどんチャンスを与えてくれた。だから今度は僕が、先輩方から受けた恩を、若い人たちに返しているのです。ただ、今の時代は多くの情報に触れられる環境にありますから、当時の10倍くらいを目指さないとね、今の若い人達には刺激的じゃないだろうから。

それに僕にとって、こういった一連の動きも「作品の制作」とある意味同じなんですよ。僕が敬愛するデザイナーの田中一光さんは「デザイナーの仕事の一つに、人と人を出会わせることがある。そこから新たなものを生むのもデザインだ」とおっしゃっていました。

大樋:金沢にいたから、今の自分がある。それは間違いなく言えることです。それはなぜかというと、「金沢市」が「前田家」の代わりをしてくれているからです。江戸期の前田家ほど「人」としてのパワーを持ってコントロールできないとしても、「行政」としてその役割を担おうとしてくれている。だから金沢で今制作している人達は、金沢市にたっぷりと感謝すべきだと思うんですよ。他の場所に出て行ったらきっと身に染みてその恩恵を感じることだと思います。金沢とは全く状況が違うので。

世界に出ることは、“自分”を見つける最短距離

ーー金沢市工芸協会の100周年記念事業としても、今年上海での若手作家の作品展示が企画されています。若いうちから海外に出ていくことを、どのように捉えておられますか。

大樋:「海外で自分を考える視点」と「金沢で自分を考える視点」。僕は両方の視点を持つことがとても大事だと考えています。そして不思議なことに、海外にいる時ほど金沢のことを考えるし、金沢にいる時ほど海外のことを考えるものなんですよね。その両者の比較の中で「もの」というものが生まれてくる。要するに、世界に出るということは、“自分を見つける最短距離”なんですよ。

英語だって、別に難しい単語を知っている必要なんてないんです。これだけAIも発達してきている中で、日常会話をどんな綺麗なイントネーションで話せるか競うことに意味はない。それよりも、自分の思っていることを、いかにシンプルな英単語で表現できるかが重要です。専門用語も、なるべく使わない方がいいんですよ。使えば使うほど、わかる人が限定されてしまうので。

時代を「シフト」して、道を拓いてくれた先人達

大樋:僕も日本の工芸について、金沢の工芸について、繰り返し繰り返し英語で語ってきています。そしてそれがきちんと海外の人にも「伝わる」のは、僕らの前に道を開いてきてくれた、先人達の功績です。

例えば、鈴木大拙。「禅」の思想を世界に広めた第一人者です。彼のおかげで「道」とつくものが海外で普及するようになった。例えば「柔道」が強い国は、鈴木大拙が禅を教えて広めていたところばかりです。彼らは我々に近い“感覚”を共有できているし、非常に “礼儀”を重んじている。もしかしたらそれは今の日本人以上かもしれません。

それは「茶道」など、様々な「道」においてもいえることです。僕らの前に「シフト」してくれた人達がいてくれたおかげなんですよね。だから私たちも、次の人のために僕らなりの開拓をしなくてはいけないと思っています。

公募展は、“他者”からの評価を受ける“土俵”

大樋:僕は、「金沢で活躍している人」=「東京で活躍している人」、ひいては「世界で活躍している人」という風になっていってほしいと思っているんです。そのためには、「金沢」や「自分」というものを客観的に見る機会がとても大切です。僕はその役目を果たすのが「公募展」だと思っています。

今若い人たちの間では、“公募展離れ”が進んでいます。それは大人達がすぐに公募展を批判することの弊害もあるでしょう。ただ、その人たちが本当に公募展に出して“体験”したことがある人たちなのかどうか、ぜひ注視していただきたいところです。

大樋:公募展の一番いいところは「作品を、自分一人で見ていない」というところだと思っています。自分の作品がそこに置かれる時、「他人が自分の作品をどう見るか」、そして「他の作品と自分の作品を見比べてどうか」、それぞれに比較ができる。「評価を得る」ということは「他人が作品をみてどう思ったか」ということなので、どこかの“土俵”に上がっていかないことには、その評価は得られない。だから個展だけ繰り返していても、“伸び悩む”んじゃないかな。

「金沢市工芸協会」は 学び競い合える、作家の“学校”

大樋:そういう意味でも金沢市工芸協会が主催する「金沢市工芸展」は僕にとって、新しいことに挑戦するところなんです。そこで新しい実験をして、その一年を占う場というか。「今年はこれでいくぞ!」という抱負や、強い気持ちを、ぶつけていくような場所だと思うんですよね。その“負けん気”というか“バネ”みたいなものを持たないと、次の年にいいものが作れないように僕は思うんです。

大樋:そして金沢市工芸展が終わったら、次の公募展があってー‥と、次に向かって制作していくサイクルがある。この「締め切り」があるということは、僕にとって非常に重要なんです。好きなものを好きな時に、というだけでは、やはりものを作り続けられませんから。

ーー展覧会を主催する「金沢市工芸協会」という団体の存在意義については、どのようにお感じですか。

大樋:僕にとって、金沢市工芸協会は「学校」みたいなものだと思っています。一般的には大学を出たら「学校」は終わってしまうけれど、我々作家には工芸協会や公募展という、互いに高め合える“学校”がずっとある。

そして工芸協会の中で、“人とのネットワーク”というものを学びます。何か物事を進めるということは、一人でできるものではありません。僕は何か仕掛けていく時には必ず「チーム」をつくります。自分に足りてないものを自覚していれば、必ずその部分を満たしてくれる人に出会うものなんですよ。

いつまでも“反省できる場”としての公募展

ーー最近上梓された著書『うつわの哲学』(淡交社)の中でも、他者の視点を持つこと、人以外にも様々な視点になり代わることを大事にされているとありました。

大樋:そういったことを説いているのが西田幾多郎です。「内」と「外」、「自覚」と「客観」、その両者を行き来して「反省」するということ。

客観的にものを考え過ぎると“自分”の存在が薄れ、そして今度自覚的になって“自分”が出過ぎて反省したならば、客観的な自分が現れるー‥。いつもその繰り返しで、どちらが良いとか正しいとか“答え”なんてないんですよ。

公募展でも同じです。今年自覚的に作って自分が出てきたなら、反省して来年は客観的な作品になる。そしてまた反省してー‥この繰り返しの螺旋の中で作品が向上していく。その「反省できる場」として、様々な意見がもらえる公募展というのは非常に有効だと思うんですよね。まぁ物事はなんでもブーメランで戻ってきますから、また自然と若い人たちが公募展に出す時代がくるとは思っているんですけれど。

世界が、“才能”を探し求めている

大樋:ただ、その「評価」自体は、作家が自分で追うものではないと思うんです。むしろ追うと来なくなる。これだけグローバル化が進んでいるので、世界が“才能”を探しまくっているわけです。その時に“ヒットする人間”になっていたらいい。

だから制作の拠点を金沢に置いて、ドメスティックにものづくりに邁進していても、良い作品を作っていたら必ず誰かが気づいてくれます。その時まで良い作品を作り続けて“待つ”こと、そして公募展に出して“多くの人の目に触れる”こと。これが肝要だと思いますね。

ーー金沢の工芸が未来に向けて、どうあるべきであると思いますか。

大樋:これからの芸術には「社会性」が絶対に必要です。なので、社会の動きに敏感であること、そしてそのテーマを作品化して、発信していく力が必要だと思います。例え「道具」としての工芸品を作るにしても、「未来に使われるもの」を想定してつくるとかね。それはすごく現代アートに近いものになるかもしれない。そういった社会性や時代性は、これからの作家に必ず問われてきます。

僕が大樋焼のアナログさがいいと思えるのは、デジタルの世界の先端にも触れているからなんです。最新のAIがどんな世界か知っているからこそ、夜中に一人で閉じこもり、手で茶碗をつくる良さというものがわかる。「どちらか」だけではなく、「どちらも」知っていることが大切です。

「なぜ」を問い続け「新しい伝統」をつくっていく

ーー今年3月には、芸術の分野で顕著な功績のある人を集めた「日本藝術院会員」にも選ばれました。最後にご自身としての今後の展望をお聞かせいただけますか。

大樋:日本藝術院会員就任については、僕が尊敬し憧れていた歴代の諸先輩方の仲間に入れていただけた、ということは感慨深いですね。だからこそ、かつての僕のように「見ている人たち」の期待を裏切らないよう、言葉も作品も含め、行動していきたいと思っています。

今後は益々、海外で活動の場を広げていきたいですね。不思議なくらい、行けば必ず「次のこと」に出会えるものなんです。そしてもう一つのベクトルとして、足元を掘り下げる作業というか、「誰も伝統と思っていなかったこと」を見直していきたいと思っています。ストーリーテラーがつくった“物語”がそのまま鵜呑みにされ、史実が伝わっていないということもあります。なので今は千利休、織部、光悦などがなぜ登場し、何を伝えたかったのかを真剣に考えています。

勉強しながら、自分なりの「なぜ」を問い続けていきたい。そしたら、誰も伝統だと思っていなかった「新しい伝統」が生まれてくるんじゃないかと思っていますね。

取材:2025年3月

画像提供:金沢市、金沢市工芸協会、金沢・世界工芸トリエンナーレ開催委員会

ーーーーーーーーーーーーーーー

<Profile>

大樋年雄(十一代 大樋 長左衛門)

1958年、金沢市に十代大樋長左衛門(日本藝術院会員)の長男として生まれる。1984年、ボストン大学大学院修士課程修了(M.F.A.)。美術家としての活動は多岐にわたる。金沢駅構内のデザイン参画。観光バスのプレミアムデザイン。イタリアミラノサローネでの家具デザイン。中国では景徳鎮、宜興などの「磁器」「紫砂」などの古来の伝統に新風を吹き込み、中国でブランド「四季芳土」を立ち上げた。また、UOB銀行メインロビー(シンガポール)においては、内装監修と共に金属での大きなアートワークを制作した。作品は、ロックフェラー家(ニューヨーク)、ロスチャイルド家(スウェーデン)、大英博物館(イギリス)、カウンティー美術館(ロサンゼルス)など世界各国に所蔵されている。

第54回日本現代工芸美術展 最高賞「内閣総理大臣賞」受賞。第8回日展 最高賞「文部科学大臣賞」受賞。ハンガリー国家勲章叙勲、恩賜賞・日本芸術院賞受賞。金沢世界トリエンナーレ企画委員や国立近代美術館工芸館有識者会議委員等も務めている。

ほかの記事

OTHER ARTICLES