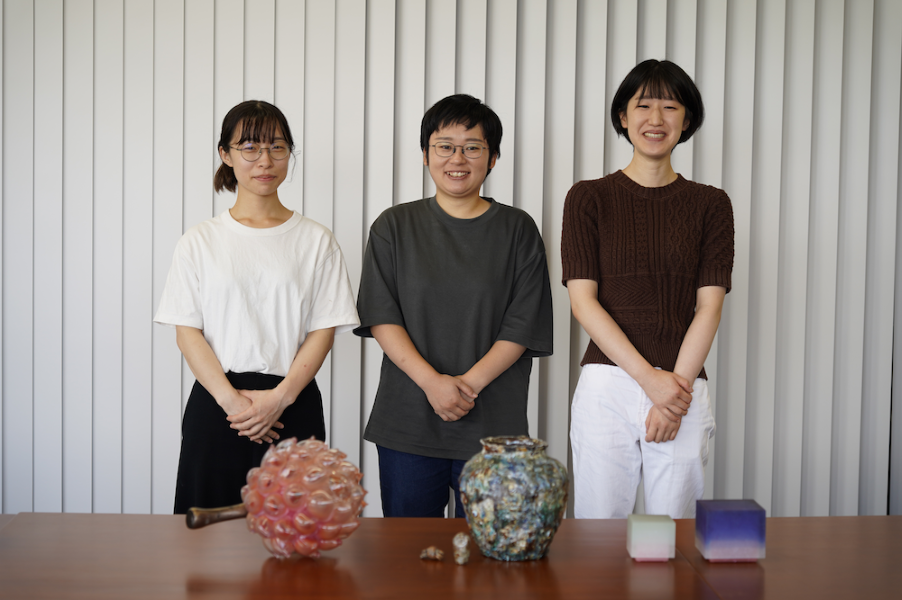

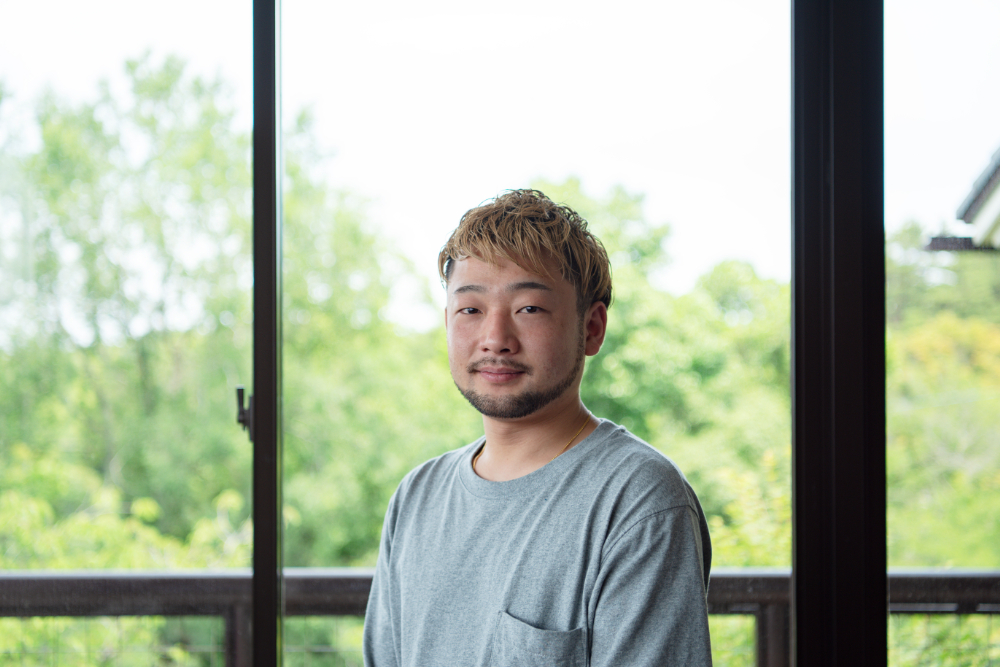

インタビューvol.3 岡能久さん、清瀬明人さん

インタビュー

2022.09.09

「加賀蒔絵」の優雅な世界を、今に受け継ぐ「金沢漆器」

五十嵐道甫(どうほ)という人物を、皆さんご存知でしょうか?三代藩主・前田利常によって京より招かれ、加賀藩「御細工所」で漆芸の指導にあたった“加賀蒔絵の始祖”とされる巨匠です。彼の功績を偲び、毎年8月20日には東山の真成寺で五十嵐道甫の法要が行われています。そこで今回は、華麗な加賀蒔絵に彩られてきた「金沢漆器」の魅力をご紹介。8月9日まで香林坊大和で開催されていた「第45回金沢漆器作品展」の会場で、漆器店店主の岡能久さん、蒔絵職人の清瀬明人さんのお二人にお話を伺いました。

“お殿様の調度品”、豪華絢爛な金沢漆器

「石川県の漆器というと、まずは“日本一堅牢”な『輪島塗』や、“売上高日本一”とされる『山中漆器』が有名ですが、もう一つ『金沢漆器』というものがあることを、皆さんに知ってただけたら」と岡さん。

岡さんは金沢で7代続く漆・漆器店「能作」の店主であり、金沢漆器商工業協同組合の現理事長。まさに金沢漆器の歴史を今に語り継ぐお一人です。

「金沢漆器を一言で説明するならば、『お殿様の床の間周りの道具』と申しましょうか。お殿様やお姫様がドーンと座っておられる、その周辺には漆塗りの違い棚や、床の間の香炉台があり、横には硯(すずり)箱や文箱などが飾られてある。それらの道具は“丈夫さの追求”というよりも、“美しさを追求”した漆器だったと思います」

最先端技術者達が描いた「加賀蒔絵」

「その漆器が『加賀蒔絵』です。江戸や京都との技法的な違いというよりも、『加賀のお殿様からいただいた蒔絵の品がとても優れている』ということから、“加賀の蒔絵もの”を総称して“加賀蒔絵”と呼ぶようになりました。加賀蒔絵の祖である五十嵐道甫自身、様々な場所で教えていた人ですからね。

五十嵐道甫は当時日本一の蒔絵集団のリーダーでした。百万石のお殿様に招かれて御細工所(※)にやってきて、この地で職人を育て上げます。御細工所はご存知の通り、“お城の中の軍事工場”という側面も持ち合わせていました。ですから当初は鎧や刀といった武具にせっせと職人たちが漆を塗っていたわけですが、前田家三代から五代にかけて『文化に力を入れる』という方向にシフトする中で、漆はお殿様の調度品に使われるようになります。金沢漆器の基礎は、この間に築かれたと言えるでしょう。その他にも、道甫の門人・清水九兵衛や印籠蒔絵の椎原市太夫など、当時の漆における“最先端技術者”達も招かれています。これは百万石のお殿様のおかげといえるでしょう。武家の豪放さと、公家の雅さが漆器の上で上手く融合している。生い立ちも含め、それが金沢漆器最大の特徴だと思います」

(※)御細工所…武具や調度品などの工芸品を作る職人たちを集めた工房であり、加賀藩の一役所。江戸時代初期に成立。明治元年に廃止となるまで続き、金沢の工芸の礎を築いたとされる。

金一色と技巧で描く、加賀蒔絵の豊かな世界

蒔絵は漆で描いた図の上に、金粉や銀粉を蒔き、その上をさらに漆で塗り固めて研ぎ出す技法。螺鈿や卵殻などの伝統技法も取り入れながら、華やかに加飾していきます。

「一円玉一枚の大きさの金を、一畳分まで薄く伸ばすのが金箔なら、対して金粉は仁丹のような粗い粉で、これを漆の上に蒔き、さらにそれを砥いでしまうのが蒔絵です。これだけでも極めて贅沢な技法だということが、お分かりいただけると思います」と岡さん。

「金だけで奥行き・遠近感まで表現する。奥の方から順に仕事を積み上げ、幾重にもなる工程を経て表現していく。いわば図案を頭の中で“再構成”しているんですね。写真機のなかった時代、これは熟練した技術者じゃないとできないことでしたでしょうし、極めてセンスが問われます」

この数でもまだいくつもの工程を省略して表しているそう。

木炭で研ぐことで鏡面加工されるように金が輝きを増す。

今製造販売しているのは全国でも2軒しかなく、その1軒が金沢にあるのだそう。

「世界的な工芸の分類の中で、漆器というと『生活工芸』に分類されることが多いですが、最近では『ファインアート』として見る向きもあります。高度な技術に支えられた蒔絵の豊かな表現は、アートに近いものがあると言えるのではないでしょうか。(岡さん)」

「絵画なら、いろんな色を使って表現できますが、蒔絵は基本的には金一色です。金だけで様々な“色合い”や“奥行き”、“立体感”までも表現してしまう。そこが面白いなと私は思っていて」と語るのは、三代続く蒔絵職人の清瀬明人さん。

祖父で初代・清瀬一光さんは戦時中にも関わらず「蒔絵の技術を絶やしてはならない」と、国から特別に金を支給されていたという高名な職人でした。清瀬さん自身、幼少期には十人近い職人が祖父のもとで修行する姿を見て育ったといいます。

職人と商人の協働関係

岡さんも初代清瀬一光さんには可愛がってもらい、漆から遊びに至るまで様々なことを教わったといいます。そもそも職人と漆器店は運命共同体。「作り手がいなければ、私たちの店は存在しえないのです」と岡さん。漆器店がお客さんと職人の間に入り、お客さんの要望を聞き、また職人の意見も汲み取りながら案件をコントロールする。いわば “プロデューサー” の役割も果たしています。

「この間も、清瀬さんにお椀を10個作ってもらったお客様からお電話をいただきましてね。『今食事会の最中なんですが、お椀を見て皆が素敵だと言って、盛り上がっているところなんですよ』と。そういったお声をいただくとやはり嬉しいですよね。これは私どもの店の努力だけではありません。彼がしっかりとした仕事で応えてくれるからこそです」

「自分は“作家”ではなく“職人”だと思っているので、『自分がしたいこと』というより、『お客さんが欲しいもの』をつくります。先日も岡さんから『テディベアの高蒔絵をしてほしい』と依頼をいただきまして。自分だとまず思いつきもしない発想なので、面白いなぁと。

ここ(金沢漆器作品展)に展示されているのは、全て値がついたもの。私達にとっては『お客様がお金を出しても欲しいと思う』ということが、何よりもの評価なんです」と清瀬さん。

漆器商工業協同組合における「工部」と「商部」。互いの協働関係によって金沢漆器の歴史が今に引き継がれてきたことが、お二人の関係性からもうかがえます。

「個人的には古典的なモチーフが好きなんです」

金沢漆器の技術を、次に伝え継ぐために

「五十嵐道甫の時代の蒔絵を見ていると、『あの時代にどうやって作ったのだろう』と思うような高い技術がみられたりして、金も惜しみなく贅沢に使われてる。そういった作品を目にする度に『羨ましい!』という気持ちに駆られ、『私もこういう物をつくりたい』と強く思う。むしろ、私達は『作っていかなければならない』立場にあると思っています。職人の数は年々減っていますが、『技術』というものはやらないと伝わっていきません。本や映像で残っているだけじゃダメなんです。正直、私の代でももうギリギリというか、すでに途絶えそうな技術がいくつもあります。だからこそ、私が知りうるものは極力次世代に伝えていきたいですね」と清瀬さん。

作家も職人も。「この街でつくられた漆器」が集う平場へ

「漆器組合も年々人数が少なくなっています。そこで3年前から、卯辰山工芸工房の研修生の方々にも本展に参加してもらうようになりました。彼らが若い “作家” がインスピレーションで自由に作るものと、清瀬さんのような “職人” が作るもの。そういうものが一緒になって『この街で作られた漆器』として並ぶのは、商工業組合の展覧会だからこそできることです。そこには日展や伝統工芸展とはまた違った面白さがあると、私は思うのです」と岡さん。

「ともすれば作家は作家、職人は職人で固まりがちになってしまいます。そうではなく、様々な立場の人が集まってきてほしい。ここはそういう場にしていきたいんです」

五十嵐道甫が加賀藩に伝えた技術に端を発する「加賀蒔絵」、そして「金沢漆器」の歴史。その技術と品格を次世代に紡ぐため、セクトを超え奮闘する人々がいます。ぜひ直に金沢漆器をご覧いただき、今なおそこに脈打つ百万石文化の厚みを感じ取ってみてください。

(取材:2022年8月)

ほかの記事

OTHER ARTICLES