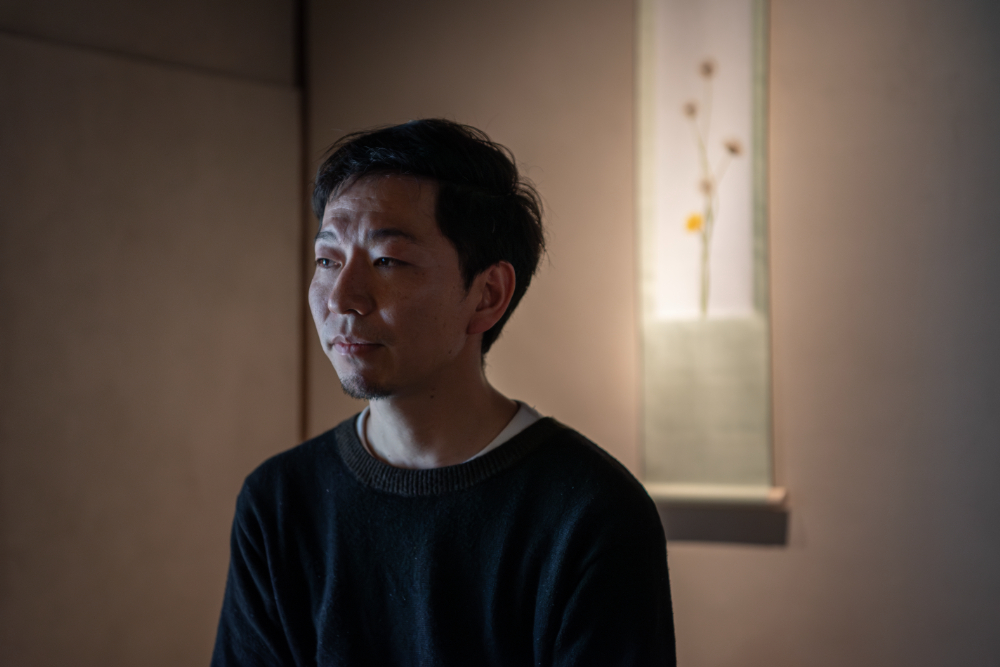

インタビューvol.17 池田晃将さん

インタビュー

2024.06.28

まず自分が「生きていける作家」になること。

もっと「つくる人の時代」へ。

「サイバー螺鈿」とも呼ばれる、ミクロな螺鈿技術を用いた作品群で知られる作家・池田晃将さん。NYをはじめ海外での展覧会も盛況で、今日、作品入手が最も困難な工芸作家のお一人です。「作家として生きる」ということを、金沢で体現してみせている若手筆頭の池田さんの工房を、当機構の工芸ディレクター・原嶋亮輔さんと訪ねました。

「ファクトリーとしてつくるということ」「作風の背景にあるコンセプト」など、制作にまつわるお話から「工芸がおかれる厳しい現状」や「金沢で工芸を“営み”にするためには?」といったお話まで、作家の自立をサポートし続けてきた金沢クラフトビジネス創造機構ならではの切り口からうかがってきました。

チームで制作する、ファクトリー形態の工芸作家

ーーダイナミックに町家を改修した、素敵な工房ですね。こちらに移られてもう何年ですか?

池田:そろそろ2年ですね。以前の工房が狭くなったこともありこちらに新設したのですが、こちらもすでに手狭で…(苦笑)。

原嶋:スタッフさんもたくさんいらっしゃいますもんね。今何名ぐらいですか?

池田:正社員が6名で、パートが5名です。自身の作家業の傍ら手伝ってくださる方も何人かいます。

原嶋:池田さんは「ファクトリーとしてつくる」ということを金沢で先進的に取り組んでいる作家さんですが、このやり方は最初から考えていたことだったんですか?

池田:そうですね、「チームで制作する」ということは高校時代からすでにやっていましたし、そこでも意図せず中心的な立場を担ってきました。その時に「一人でできることと、チームでできることは“話が別”」ということを実感していましたし、そもそも漆の作業は工房制や分業制じゃないと難しいところもあります。

原嶋:池田さんを取り巻く「スピード感」は、「チームでやる」という感覚を持っていたからこそ生まれたものなんでしょうけれど、同時に「作品のクオリティー」もすごい。どう両立させているんですか?

池田:僕が影響を受けたものって「人智を超えた」ようなものばかりなので、自分の作品も「人間的な落ち度」があってはいけない。だから常に自分が現場にいるようにしています。僕はプロデューサーではないし、僕にしかできない技法というのもまだたくさんある。なので、現場で皆の作業やコンディションを確認しながら「自分の尺度で妥協しないように」とは常々お願いしていて。

同時に、各地からいろんな漆の技術を持っている方が集まっているので、僕自身も勉強させてもらっています。逆にこれまで全く美術教育を受けて来なかったという方も凄く飲み込みが早かったりするし、ゲーム好きな方にSFチックな加飾を担当してもらったら、物凄くいい出来だったりする。「チームでつくる」ということには、そういった未知数の面白さもありますね。

「どうしたら工芸で食っていけるか?」

池田:ちなみにあちらの彼女は、輪島の漆芸技術研修所の出身です。なんだかんだ言っても「漆の工芸教育」というものがまだ各地に残っているのが、日本のすごいところだと思っています。それなのに、直接その技術を生かせる就職先が少ないというのが、なかなか厳しいところで。

原嶋:じゃあ漆を学んだ人は、最初から「作家になる」という業界の雰囲気があると?

池田:生活工芸ではない美術的な作品を作ろうと思うと、雇ってもらえる場所はかなり限られてくると思います。ならば「作家」として独立してやっていかざるをえない。

しかし漆は実質ほぼ全て“作業”なので、原価計算で考えたら、若い方の作品でも20〜30万円ぐらいになってしまいます。とはいえ、いきなりその値段で売れるわけもなく。

「どうしたら工芸で食っていけるか」ということを、僕自身大学3年生から毎晩布団の中で寝れなくなるまで考えて。特に僕は美大に入る前に4年間フラフラしていたというペナルティもあるし、多額の奨学金の返済もあるー‥。なので、かなり焦っていましたね。

壮大な目標を達成するための「戦略的計画」

池田:かつ、僕の場合は「目標」が、あまりに飛躍しすぎていたこともあって。

原嶋:どんな目標だったんですか?

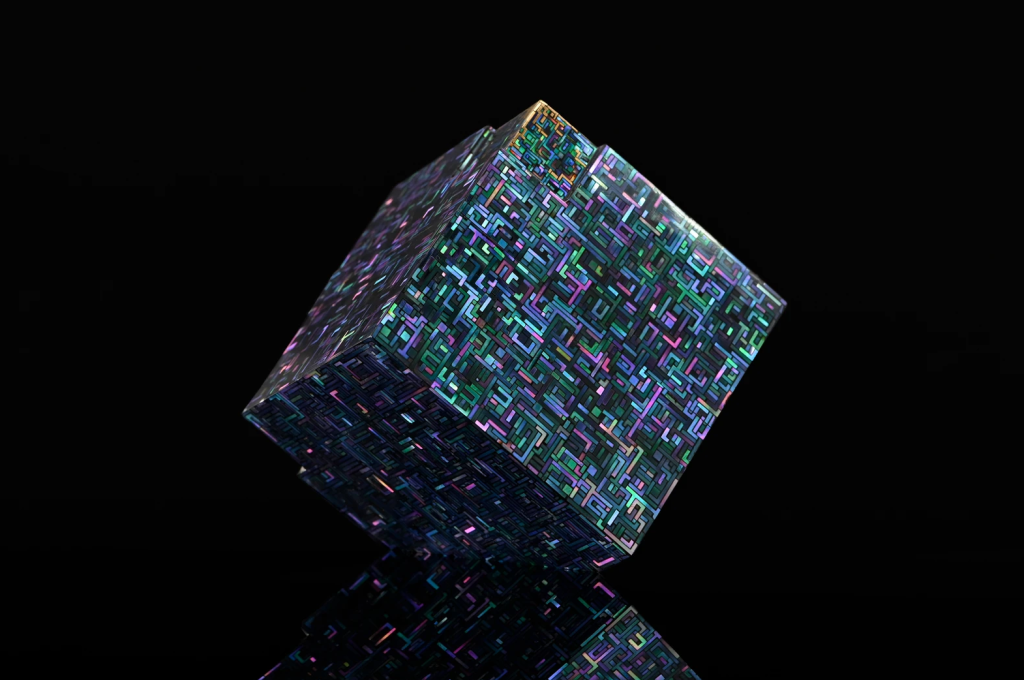

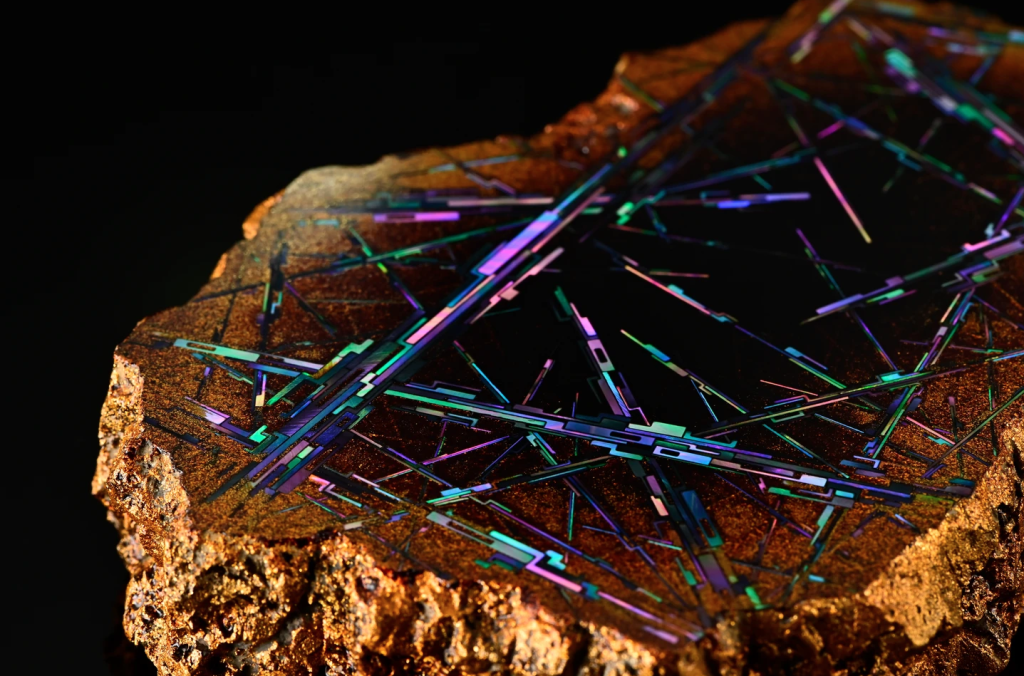

池田:「人類の遺産になるものを、現代でつくる」というか、「自然物に勝る人工物を作りたい」とか。

原嶋:おぉ…ッ!

池田:なんの実績もない学生が講評会でそんなことを豪語して、本当にお恥ずかしいのですが。先生にも「池田は神になりたいの?」って(笑)。

でも僕は本気でそう思っていたので、考え抜いた結果「とにかく一つ一つ順序立てていくしかない」と。まず「作家活動を始めて3年後には銀座で個展ができるようになっている」とか「その後はギャラリーに所属してー…」など、いろんなプランやパターンをかなり戦略的に考えて。今でもその計画は常に頭に入っていますし、都度軌道修正しながらやってきている感じです。

ーー池田さんのサクセスストーリーの裏には、そんな緻密な計画があったんですね。

池田:側からみたら“急激に出てきた”ようにも見えるかもしれないけれど、本当に一つ一つの積み重ねでしかないんです。展覧会毎に「クオリティー」も「値段」も上げるよう、自分に課し続けてきましたし、良いお客様にも巡り会えたのも展覧会あってこそ。おかげさまで、今日までなんとか制作を続けることができました。

かつて工芸は、もっと自由だったはず

ーーちなみに会社名の「池田装藝室」に、「漆」など「工芸」を想起させる文字が1文字も入っていないのは、あえてですか?

池田:「工芸」や「伝統」という言葉自体も、既成概念を呼び起こしてしまう言葉なので、あまり使うのもどうかなと。本阿弥光悦や尾形光琳、伊藤若冲に千利休ー‥。過去にもいろんな媒体を通して、自身の哲学を伝えた人たちがいたわけで。今でいう「工芸」という概念だって昭和の時代につくられた、ここ100年の新しいものでしかないはずですよね。

原嶋:なんだか急にかたまっちゃいましたよね。もっと自由だったはずなのに。

池田:その要因はやはり「権威」にあるのかなと。もちろん「権威」が与えられたからこそ、この時代まで僕たちは工芸を学ぶことができたし、ありがたい部分がある反面、権威によって「工芸の進化」は止まってしまったのではないか。功罪のどちらもあると思うのです。権威があった方がいいのか、それとも秩序のない状態がいいのか…。それは時代が流転するに連れて明らかになってくるものだと思うのですが。

外側から「工芸」の概念を揺さぶりたい

池田:ちなみに、今2階で大きな作品に取り掛かっているんですよ。

原嶋:おっ、それは楽しみですね。

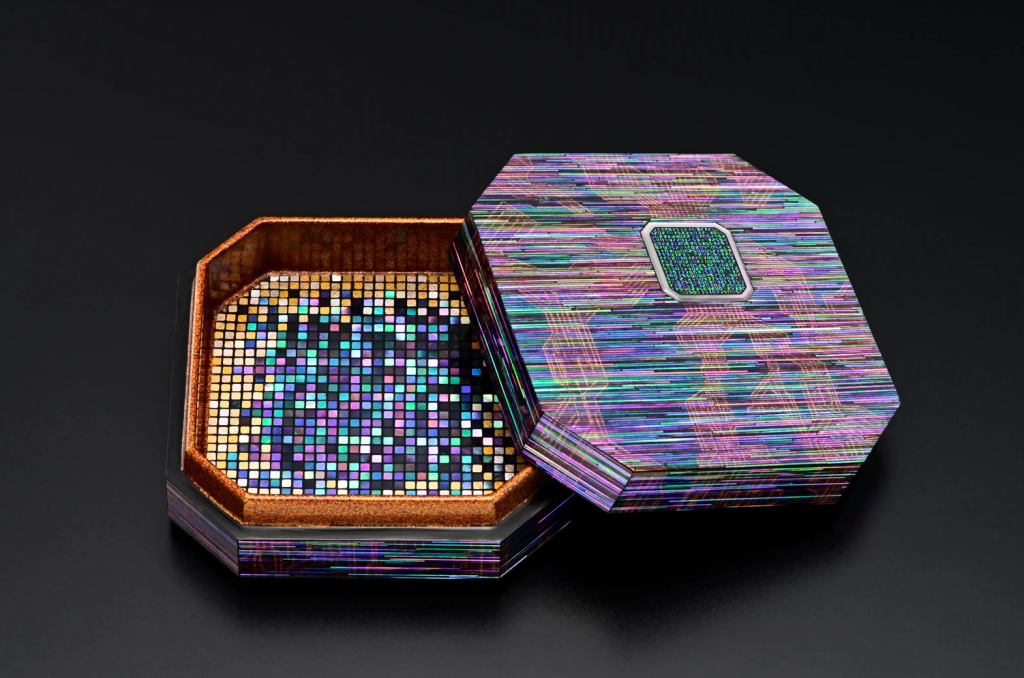

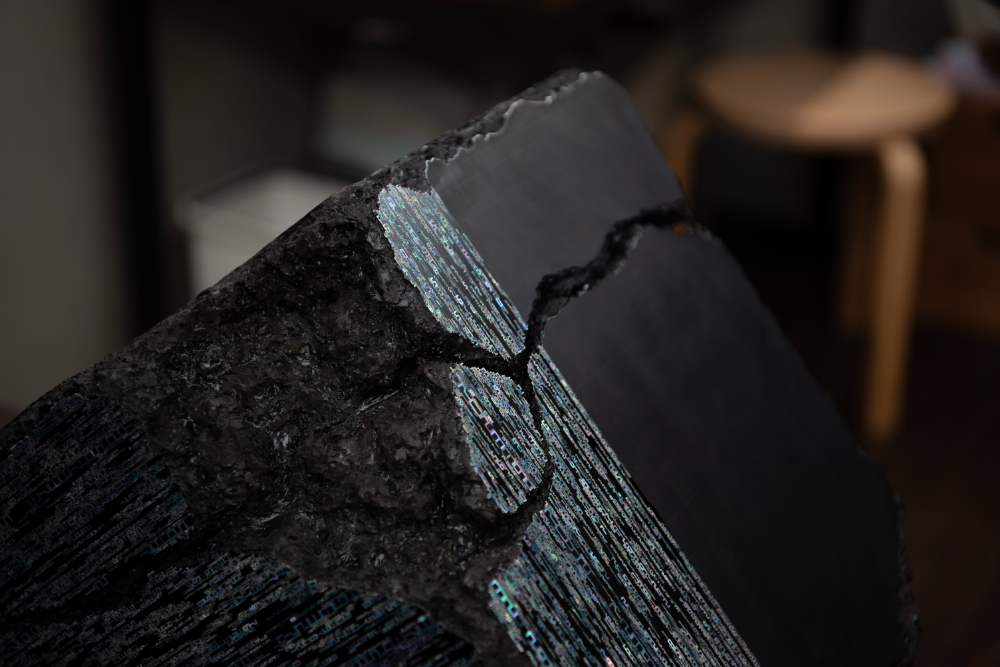

池田:ようやく大きな作品に取り掛かれる体制と、資金、時間が整いました。これまでは手のひらに収まるサイズのものばかりでしたが、それは和風建築であったり茶の湯であったり「この国で表現するなら、まずはこの国のフォーマットで」ということを意識してのことでした。今制作しているものは、巨大で、明らかに用途性もない。「世界中の人に見せるフォーマット」として作っています。

原嶋:「ようやく」ということは、当初から目指していたところでもあるんですか?

池田:そうですね、この仕事を始めた時から、どちらかというと「海外の人に見てほしい」と思ってつくっていたところはあります。

日本では「工芸とはこういうものだ」という既成概念が染み付いているので、それを「外側」から刺激したかったというか。文化の異なる海外の人たちが僕の作品を見て感動してくれるなら、「逆輸入」のような形で、今一度工芸の魅力を自分の作品を通して再認識してもらえるのではないか。モチーフとして「数字」を選んでいるのも、数字は世界最大の「共通言語」だからというのも理由の一つです。

「装飾美術」に惹かれ芸術の道へ

ーー「漆芸」ではなく「装藝」と社名に入っているのも興味深いですよね。

池田:「漆芸家」と自分で名乗っちゃうと、一生「漆しかできない」ということになる気がして。僕にとって「漆」は、「武器の中の一つ」として捉えている感覚です。

漆をはじめとした工芸素材が1000年以上経っても綺麗な状態で保存できることは、正倉院で証明されています。「人類の遺産になるようなもの」を目指してつくるなら、工芸素材をメディウムとして用いようと、大学時代に決めました。今やっている螺鈿表現も僕の作風の一つとして捉えています。

そもそも僕は「漆」をやろうと思って美大に入ったわけではなく、「装飾美術」に惹かれて入っているので。もちろん漆を扱う以上、伝統技術を踏襲していますが。

原嶋:「装飾」に惹かれたきっかけは何かあったんですか?

池田:装飾美術の源流は宗教です。大きなきっかけになったのは高校時代にボランティアで訪れたネパールでの体験で。ネパールはヒンドゥー教や仏教の国で、寺院はもちろん、一般の住宅にも神々を彩った木彫があったんです。日々の営みの中に神々がいて、そしてそれを中心としてコミュニティーが形成されている。それはどんなに貧しかろうと、テクノロジーが追いついてなかろうと、関係ない。そこで「真の豊かさとは何か」ということを考えさせられて。

また、僕の母は敬虔なクリスチャンで、子どもの頃からみっちりと新約聖書も旧約聖書も仕込まれてきました。キリスト教に限らず、ほぼ全ての宗教には「装飾」というものがあって、偶像崇拝を禁止しているイスラム教でさえ、モザイクタイルで彩られた荘厳な空間で「神」を体現している。

ベースにあるのは「表現」ではなく「感覚」

池田:芸術用語でいうところの「アウラ(※)」というか、畏怖の念というのかー。人間が生得的に持っている感覚。その「源泉」というか「アウラの宿る場所」というのが感覚として残っていて、それを自分の手で作るにはどうしたらいいかということを、ずっと考えながら作品を作っていますし、死ぬまで探っていると思います。

(※)アウラ…オリジナルなものが「いま」「ここ」という一回性においてもっている重みや権威。漠然とした霊的なエネルギーを指す英語の「オーラ」とは意味が異なる。

原嶋:なるほど。池田さんはそこが違う気がするなぁ。工芸作家は「表に現れる」こと、つまり「表現」がベースというか、成果としての「ものそのもの」をつくっている感じだけど、池田さんの場合「感覚」がベースにあるというか。だからこそファクトリー化できたのかな。

池田:そうかもしれません。その「感覚」を体現するために、ものをつくっているというか。ファクトリーとしてやっているのも、僕が「畏怖の念を感じるようなもの」って、一人では到底つくることができないようなものばかりですからね。

原嶋:宗教的な装飾美術に刺激を受けたことが、この道に入るきっかけだったという意味では、今の日本で作品を作ることに物足りなさみたいなものを感じませんか?海外に比べて日常の中での宗教観が希薄じゃないですか。

池田:おそらくこの国にも、それは当たり前のようにあったんだと思うんですよね。例えば京都の三十三間堂。千体近い仏像が並んでいて、足を踏み入れた瞬間“ゾクッ”としますよね。

それが近代化によって西洋的なものと東洋的なものが一度「中和」されてしまったというか。国としてのアイデンティティが薄まってしまったのが一番の原因であり、だからこそここまで成長できたという両面があるのでしょうけれど。

西洋的美術と東洋的美術の「止揚」

原嶋:工芸って「技巧」で評価されることが多いけれど、池田さんの作品は超絶技巧と同時に「背景」があって、そちらの話を聞いているとより深く作品を鑑賞できる。作品に「哲学」があるというか。

池田:確かに「論理的に作品をつくる」ということは意識してずっとやってきているつもりです。「手でつくること」と同様に「頭でつくること」も大切にして時間をかけてきました。なので、工芸だけでなく現代美術や哲学、神学、文化人類学に関する本も好きです。

近代以降の西洋美術って「問いを提示する芸術」だったと思うんです。対して東洋美術は「答えを出す芸術」というか。素材・技法を組み合わせて「美しいもの」という「解」を導き出す。

その東洋的な視覚的「美しさ」の中に、「問い」を内包させることができたならー。つまり、その二つを止揚(しよう)することができたら、何にも負けない強い芸術になるのではないか?という持論が僕にはあって。

工芸は現代のメインストリームにアクセスできているのか?

池田:それでいうと、最近の現代アートの傾向は、ショッキングだったり、時にグロテスクなものを提示して、社会的なメッセージを伝えるものが多く…。果たしてそれは「本当に人々が求める“芸術”」なのだろうかと。ちょっと攻撃的な言い方になるかもしれないけれど「“芸術”が社会的なメッセージを伝えるための媒体」になってはいないだろうかと。そういう意味で、東洋的な美しさが、そこに一石を投じられるのではないかと思っています。

ーーそんな提起も、作品には込められていたんですね。

池田:とはいえ「工芸の未来を」とか、そんな優等生じみたことだけを考えて作品をつくっているようでは、魅力的な作品はできないとも思っているし、工芸も変わらないといけない。

今、美術というものが世界中で共通の「エンターテインメント」として扱われています。しかし、この国の工芸というものは、自分自身はもちろんのこと、何一つそこにアクセスできていないのではないかと。例えそれが用途性のない作品だったとしても、ただの「高級なインテリア」になってしまっていないだろうかと。それだけでは今の時代のメインストリームに対して、退屈なものになってしまいます。

原嶋:要は「ステートメントがない」ということですよね。

池田:そうです。「コンセプトがない美しいもの」になっていないか。それが工芸の良さであるのならば、僕は工芸を語る資格はありませんが。

金沢と、工芸と、デザイン・シンキング

原嶋:これまでお話をうかがっていて、ジャンルは違えど池田さんの作品にはマインドとしての「デザイン・シンキング」が入ってますよね。

池田:入っていますね。それを「プロダクトデザイン」にするのか、「芸術作品」をつくるのかという違いではあると思います。そういう意味では、金沢には美大はあるけれど「デザインをつなぐ場」がほとんどないのは不思議だなと思っていました。職人の減少や工芸の衰退を憂いている割には、デザインハブがないという。

僕は「芸術」のことばかり考えているので何かできる立場にありませんし、おこがましいのは承知の上ですが、現代で工芸を盛り上げる上で、「デザイン」の視点は欠かせませんよね。「一点ずつ丁寧につくる文化」はあるけれど、もう少し「マネタイズ」できるような流れになれば。

同時代性と、自分にしかない「なぜ」

原嶋:マネタイズしていくという意味でも、これからの若手作家にも自分のやり方をお勧めしますか?

池田:そうは思いません。それぞれに合ったやり方というものがあると思うし、僕には僕の「着地点」があるというだけで。工房に来てくれている方たちも「やり方自体」よりも、「“想いを具現化する方法”が勉強になった」と言ってくれています。

ただ、「作家一本で生きていきたい」という作家が多く、かつ、金沢市から多くのサポートをいただいている中で、それを実現するのが難しいというのは、かなり危惧すべき状態だとは思っています。

生意気を承知の上で言わせていただくと、「工芸作家の議論、思案不足」というのは、一番の要素ではないかと。もちろん「楽しくつくる」ということは、息長く制作を続ける上で一番大事だと思いますが、とはいえ同時に歴史や情報を吸収することに貪欲であることも必須なのではないかと。せめて、この国の工芸史くらいは頭に入れておかないといけないし、世界の情勢にも常に目を向けるようにしていたいと思っています。好きなことをやっているだけでは表現に“同時代性”は伴わないですよね。文化圏の違う人に見せたいのなら、なおのことです。

原嶋:そうですね。もっと「他人」に興味をもつというか。「自分の中での表現」というものも大事だけれど、それだけなら山に篭って一人で制作していればいいわけで。どんな人に作品を共有したいか、どう伝えるか、そういうところから「外に対する意識」が出てくるというか、自分だけじゃない「なぜ」が出てくるというか。

池田:それに、そこを突き詰める中で「“自分にしかない”なぜ」も、必ず生まれてくるはずなんですよね。それがおそらく“作風”として作品に現れる。そうなったらもう、怖いものなしですよね。

もっと、「つくる人」の時代に

原嶋:今日は本当にいろんなお話ができて楽しかったです。最後に池田さんがこれからの工芸の未来に思うことがあれば。

池田:もっと「文化的なお金の使い方」を、工芸は提示できるのではないかと思っています。

今アートの世界では何億という値段がつく作品があって、投機的価値として支払える人も沢山います。もちろんそこには理由があると同時に、本当にその値打ちがあるのか疑問が浮かぶ作品というのも、中にはある。

だから、もう少し僕の思い描く芸術にー‥つまり、「つくる時代」にしていけないかなと。

原嶋:つくる時代。

池田:アートにおいても工芸においても、「つくる人」と「商売をする人」の割合が逆転していたりしますよね。国を代表する工芸作家であっても後継者を抱えられないなんて、すでに資本主義の極地にあると思います。いつまでもこのままのやり方を続けていて、素晴らしい工芸技術は残るのでしょうか。もっと美術をつくる人たちが「つくって生きていきやすい状況」というか、そういう時代になっていったらなと思います。

原嶋:ちゃんと「営み」になっていってほしいと。それこそ金沢の工芸として目指しているところでもありますよね。

池田:それに金沢にはそれができる「文脈」がある。その「文脈」が経済発展の陰に隠れてしまったところもたくさんあるなかで、これはとても稀有なことです。そういう意味でも、どこまでも金沢市にはポテンシャルがあると、いち市民としても思います。

原嶋:ただ、それを実現するために「サポート」するだけじゃダメなんだと、最近僕自身感じています。

池田:確かに「作家として生きていく人を増やす」ということと「サポートしていく」ということは、単純な比例関係ではないというか。ただの延命措置になっていないか?という問題もありますよね。若手作家を「育てる」効果的な方法というのは難しいところがあると思います。

原嶋:やはりこういう時に重要なのが「作家としてのステートメント」だなと。それは見ている側にも、つくっている側にも。それがないと互いの「豊かさ」につながっていかないなと。海外だとアーティストの作品を買うって、思想とか哲学とか「価値を買う」ことに近いじゃないですか。

池田:そうですね。やっぱり工芸って、奥が深くて楽しいんですよね。楽しいから、つくっていることで満足しちゃうところもあるし、技術の習得に時間がかかるから、一生学んで終わってしまうみたいなところもあるわけで。

だからこそ、工芸が現代に提示できる価値を探り続けたい。とにかく自分にできることは「まず自分が生きていける作家になる」こと、そして「発展し続ける」こと。もうこれしかないと思っています。

(取材:2024年4月)

___________________

<profile>

池田晃将 Terumasa Ikeda

1987年千葉県生まれ、石川県金沢市在住。工芸美術家。「株式会社 池田装藝室」代表。2016年に金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科修士課程工芸専攻を修了し、19年には金沢卯辰山工芸工房漆芸工房を修了している。近年の主な参加展覧会に「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」(国立工芸館、2023年)、「超絶技巧、未来へ! 明治工芸とそのDNA」(岐阜県現代陶芸美術館、2023年)、「虚影蜃光 ー Shell of Phantom Light (金沢21世紀美術館 デザインギャラリー 2023年)」、「ジャンルレス工芸展」(国立工芸館、2022年)、「和巧絶佳展-令和時代の超工芸-」(パナソニック汐留美術館、2020年)などがある。

ほかの記事

OTHER ARTICLES