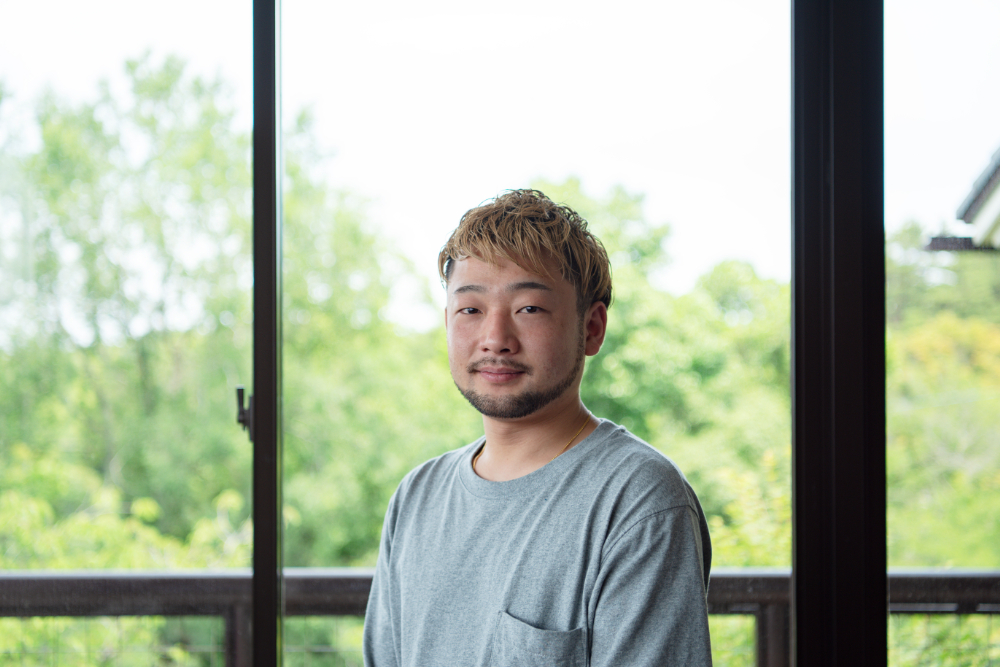

インタビューvol.6 田代璃緒さん

インタビュー

2023.02.20

つくることを止めない、変わることを辞めない。

2023年3月に開催される「ART FAIR TOKYO」に出品する、金沢在住の作家・田代璃緒さん。美術と工芸の領域に境目を設けず「漆藝・美術作家」としての自在な作品で注目を集める若手作家の一人です。

「一人」と言ったものの、実は「田代璃緒」は5人で構成されるファクトリー。それも、田代さん以外のメンバーは元々全く美術経験がないという。職人的分業とも異なり、「個」の表現を集団で制作するという、新たな制作体制です。今回は彼のアトリエを訪ね、制作の裏舞台を初めて見せていただくことに。なぜ漆だったのか、なぜチームでつくるのかなど、23歳の等身大の声をお届けします。

漆が、自分を変えてくれた

生まれは東京ですが、僕の家は転勤族だったので、小学生の時に兵庫に引越しました。中学までは普通の公立高校に通っていたのですが、当時から絵を描くのが好きだったので「美術系の道を探ってみようかな」と、京都の「銅駝美術工芸高等学校」に進学します。

銅駝美術工芸高等学校は美術だけに特化したちょっと珍しい高校なのですが、そこでは受験者の居住地の県にある学科は受けられないというルールがありました。兵庫にも「油絵」や「日本画」「彫刻」といった専攻を設けている高校はあったので、それ以外となると「漆」か「ファッション」の二択に。そこで僕は消去法のような形で「漆」を選んだんです。「漆をやりたい」とは当時全く思っていなかったし、むしろ「ちょっと古くさい」とすら思っていました。

そんな僕が、高校で漆の制作を続けるうちに、どんどん漆が好きになっていったんです。好きになった、というより、「漆が自分を変えてくれた」という表現が適切だと思います。それまでの僕は至って平均的な人間で、何事においても6〜7割できていれば満足するタイプ。ただ同時に「突出したところがない」「個性がない」ということはコンプレックスでもありました。

けれど、漆という素材を扱うには、一つ一つの工程を100%の力で、全部完璧に仕上げていかないといけません。どこかで少しでも手を抜くと、仕上がりが全く変わってしまうんです。美しくならない。

「どんなことでも全力でやらなければいけない」ということを、漆の工芸的行為を繰り返す中で僕は教わりました。

「工程がすごく大変だということは分かっていたのですが、それを乗り越えることで、また一つ自分を変えたいと挑戦しました」。

このままで、「作家」になれるのか?

大学は「漆ができるところ」を基準に選び、金沢美術工芸大学に入学しました。高校で漆をやっていたとはいえ、技法が簡略化されていたところもあったので、大学で本格的に技法を学ぶと「全てが初めて」というくらいに新鮮で。高校で漆をやっていたアドバンテージは「漆にかぶれないこと」くらい(笑)。

けれど、大学2年生の頃から「これで本当に“作家”になれるのだろうか?」という疑念が頭をよぎるようになったんです。大学に通って課題をこなし、自主制作をする毎日。このままの生活をあと2年続けたとしても、その先のビジョンが全く見えてこない。それで急に怖くなって、大学に行けなくなった期間がありました。

そんな時に、ふと、高校の時にアーティストの名和晃平さんが銅駝美術工芸高等学校でされた講演を思い出したんです。そのお話がすごく刺激的で、ただ「上手い絵や面白い作品をつくる」ということ以上に、その制作手法や規模感までも戦略的に考えられていた。

名和さんの“規模感”は自分の中にあった理想形とも一致していて「こういうものをつくりたい!」と奮い立ちました。ただ、僕が扱っている素材はあくまで「漆」で、どうしても時間がかかるし、大規模なものをつくるのには労力が必要です。「このままだと、なりたい自分にもなれないし、作りたいものも作れない」という状態にも悶々としていたんです。

だったら、とにかく一回外の世界を見てみようと。「現代美術のやり方」、そして名和さんが実践しているように「チームでつくる」ということを学んだら、自分の中で何かが変わるんじゃないか、そんな予感がしたんです。

名和さんの京都のアトリエ「 SANDWICH」にアポを取って見学に訪ねると、運良く名和さん本人にお会いできて。作品を見てもらったりしているうちに「ここでバイトさせてください」と直接申し込んでいる自分がいました。「ええんちゃうん」とOKをいただいた瞬間に、休学も決めました。

「やっぱり漆がやりたい」。迷いが確信に変わる時

「SANDWICH」でバイトしていた日々は、もう学びしかなかったですね。美術、建築、フォトなど様々なセクションがあって、それぞれがチームとして動いている。僕は作品をつくるコンストラクションチームというところに配属されていたのですが、そこにいるメンバーも皆作家志望。自分と同じような境遇の人たちが集まって、名和さんのもとで働きながら切磋琢磨する日々。

アトリエの一角にめちゃめちゃ大きな本棚があったんですけど、仕事が終わったらそこで夜遅くまで本を読み漁って、そこから家に帰って自分の制作をして、また朝にはアトリエでバイトする…という、とにかく制作漬けの毎日を送っていました。今思えば、この時期が僕にとって一番の「青春」だったのかもしれません。

名和さんは現代美術家ですが、その作品はとても“工芸的”というか、一つ一つの工程が丁寧に踏まれていて、作品の完成度がとても高いアーティストです。さらに、いろんな素材を用いる作家さんなので、自分もそこで樹脂や塗料、珪素などいろんな素材に触れさせてもらいました。

それまでは「漆が本当に自分に合った素材なのか」ということに、まだ確信が持てていなかったのですが、様々な素材に触れる中で、「漆ってすごくないか?」と素材としての可能性を改めて気付かされたんです。

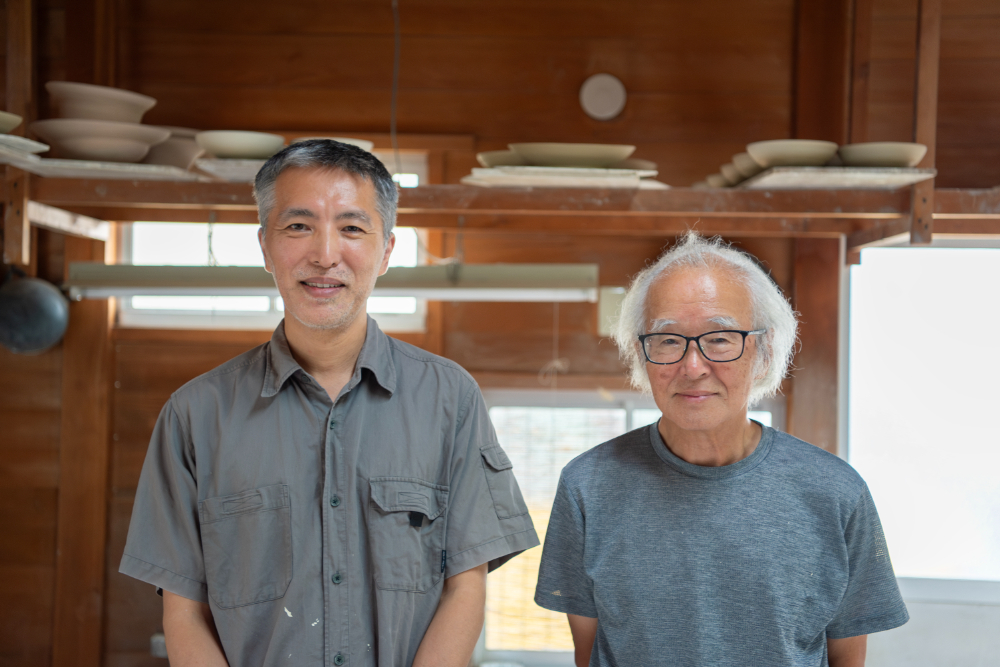

池田晃将さんや田中信行先生はじめ、漆でどんどん新しい挑戦をされている背中を見ていたので、昔のように「漆が古くさい素材」というイメージは当時も全くありませんでしたが、「自分は漆をやっていきたい」という気持ちが確信に変わったのはこのタイミンングだったと思います。

チームでつくる、美術で生きていく

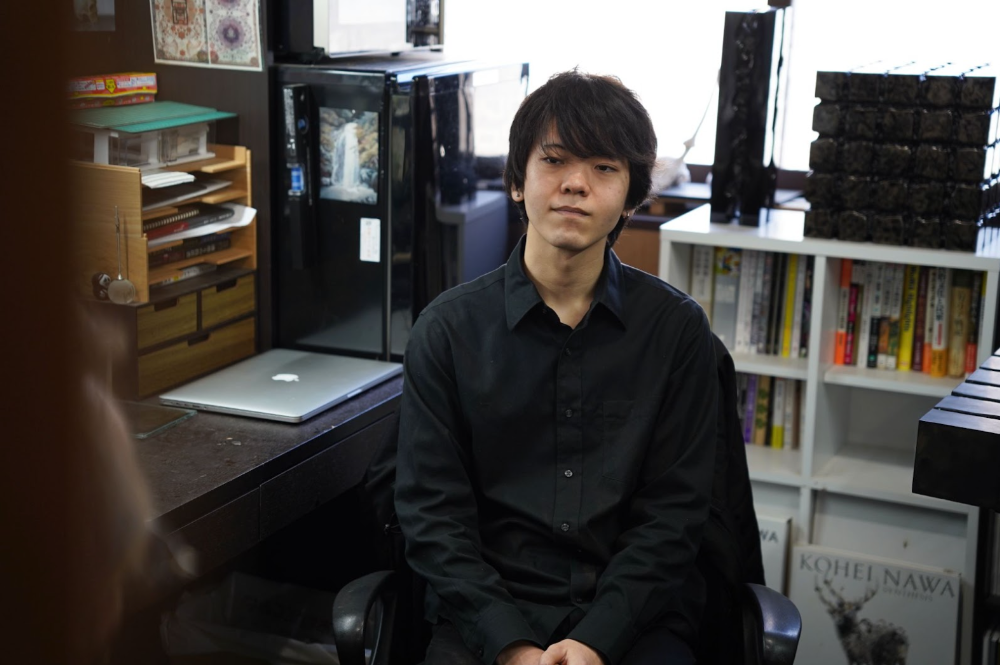

金沢には2022年の4月に戻ってきました。たくさんインプットさせてもらったものを、今度はどんどん作品を作ってアウトプットしていこうと。2年間休学していたので、同級生達はもうみんな卒業してしまっています。皆でシェアしていたアトリエも、すっかり空いてしまっていたので、僕の個人アトリエとして使わせてもらうことにしました。

そこで、中学校からの友人である風雅と和輝を金沢に招きます。彼らには僕がSANDWICHで働いていた間も、実は自主制作を手伝ってもらっていたんです。「今自分はこういう夢を持っているけれど、それを叶えるのは一人ではできない。手を貸してくれないか」と口説いて。みんな進路に悩んでいた時期だったこともあって、快く手伝ってくれました。

一つの大きなきっかけとして、2021年に東京で開催したグループ展があったと思っています。初めて作品を販売した僕のデビュー戦でもあったんですが、彼らにも制作を手伝ってもらった作品が8割方売れたんです。「美術で生きていく」というビジョンを、彼らに見せることができたのは良かったなと思っています。

作る動きが、止まらない

彼らは中学校の同級生であって、美術経験者ではありません。けれどこれは、僕にとって一つの挑戦でもありました。「美術をつくる側」はみんな美術の勉強を積んでいるけれど、かたや「美術を見る側」はそんな経験をしてきていない人が大半です。けれど、僕が工芸をやることで変わったように、「つくること」を通して美術から遠かった人にも美術に興味を持たせることはできるのだろうかと。

もちろん、最初は「つくる」ということをしてきていない人達に、制作ができるか心配な部分も多少ありましたが、意外とみんなスッとできて(笑)。これはいけるぞと。

チームでやっていると、自分では思いもよらないことがどんどん起きてくるんです。最初の2人が周囲の友人に僕の話をして「なんか面白そう」って興味を持ってくれた人が集まって、今や5人に。これは当初全く想像していなかったことでした(笑)。また、制作面でも「そこはちょっと違う」ということもあれば、自分が求めていたこと以上のものが上がってくることもある。想定外のことが起きるのも、チームの面白さではないかなと。

何より、チームで制作する一番の意義は「作る動きが止まらない」ということにあると思っています。僕が大学に行かなくてはいけない時にも、彼らによって制作は止まることなく進んでいる。「制作を止めない」ということは、SANDWICHで学んだ大事なことの一つです。自分が美術で生きていくためにも、常に「つくれる動き」にしておきたかったし、何かを伝えるにも、作家は作品が出来てこないことにはそれも難しい。

だから僕はとにかく「多作」でありたいんです。それは表現のバリエーションも含めて、「広く・大きく」進めていきたい。

漆を扱う人間としての、漆への信頼

今僕の軸となっているのは「ETHOS」というシリーズです。立体物をグリッド状に等分化した線に沿って溶解液を流し込む作業を繰り返す中で現れる造形に、漆の乾漆技法を施しています。これは工芸の伝統的かつ技術的なところを取り入れたシンプルな作品で、自分の中での工芸への「信頼」を表現しています。漆は長い歴史を有し、また何千年という時間を超えて残っていくことができる。それは一つ一つの工程を確実に繰り返すことで実現できることです。そして僕にとっての漆は自分のネガティヴな部分を変えてくれた素材であり、「成長させてくれた素材」でもある。「漆を触ることを生業としている人間」として、こういうカチッとした作品を、一つ見せていきたいという想いがあります。

同時に、漆には複雑な現代性を内包する素材であると感じています。漆器は生活の中で使われなくなっていて、漆の生産量も減り衰退している。けれど、漆をよく知らない人にも、「すごい」とか「高級」といった価値付けが既に漆にはなされている。また、漆自体の塗面には、無条件に人を惹きつける魅力があります。そういう多義性がある素材で何かを作ることによって、「価値とは何か」ということを問うことができるのではないかと考えています。

僕の制作体制を公開するのは今回が初めてなんですが、「こういう動き方もあるんだ」ということを伝えられたらと思っています。漆は時間も手間も絶対的にかかる素材なので、大学卒業後も漆の制作を続けようと思うと、個人で黙々と作業して作品も「小さく」なっていきがちです。もちろんそういうやり方もあると思いますが、皆が皆そうなってしまうのはよくないのではないかと思うんです。

「どんどんやっていこう!」とか「大きいものをつくりたい!」といった、大学に入ったばかりの頃に抱いた野望を「できるんだ」と肯定したい。それは一人では無理でも、何人かで力を合わせればできるかもしれない。僕がやっている動き方は、まだ誰もやったことがないことなので、今もトライアンドエラーを繰り返している真っ最中ですが、そうやって「新しい工芸」や「新しい漆の形」をつくっていけたらと思っています。

(取材:2023年1月)

---------

田代 璃緒 Rio Tashiro

1999年生まれ。東京都出身。2018年京都市立銅駝美術工芸高等学校 漆芸専攻 卒業。現在、金沢美術工芸大学 工芸科 漆・木工コース 在学中。

HP:https://rio-tashiro.com/

ART FAIR TOKYO

HP: https://artfairtokyo.com/

ほかの記事

OTHER ARTICLES